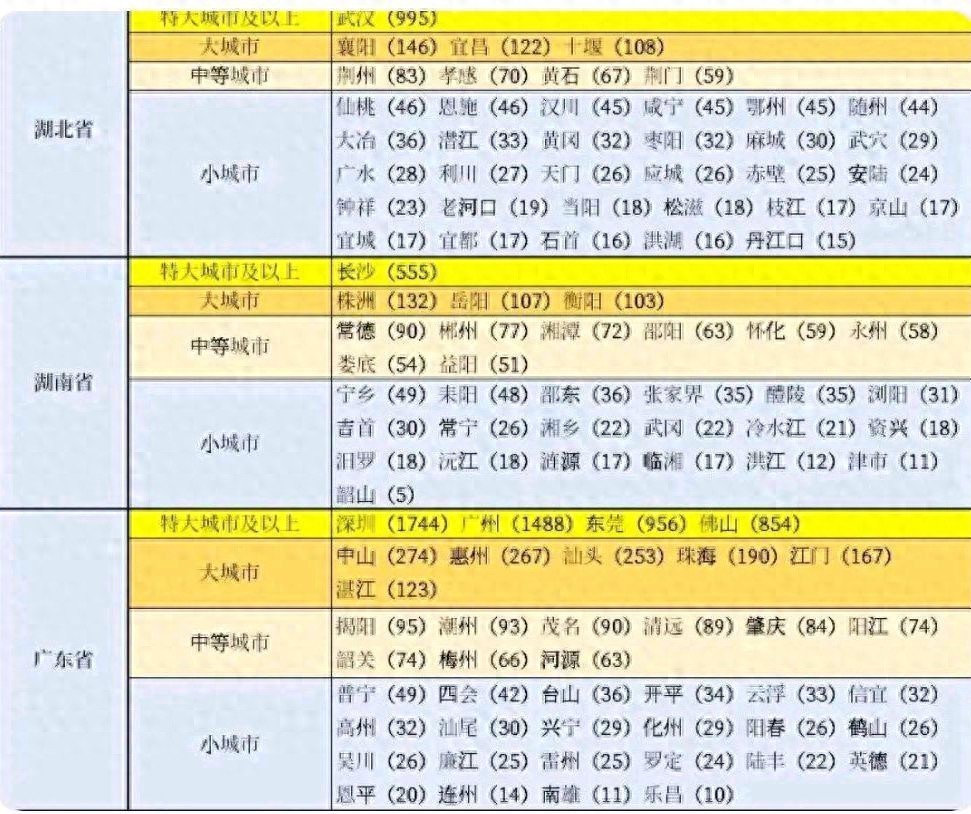

湖南省12座大中城市最新发布:株洲第2,衡阳第4,怀化险超永州!

当第七次全国人口普查的尘埃落定,湖南省的城市布局如同一幅浓墨重彩的水墨长卷,既有长沙“一核独大”的磅礴气势,也有株洲、衡阳、怀化等城市的灵动点缀。根据最新数据显示,株洲以132万人口稳居省内第二,衡阳以103万人口位列第四,而怀化则以59万人口的微弱优势险胜永州(58万人)。这场“万级人口差”的较量,折射出湖南区域经济发展的脉动与变革。

株洲市第2

株洲能位列第二,源于其深厚的“火车头精神”。作为中国电力机车之都,这座城市的魅力远不止于传统制造业。中车株机研发的“智慧轨道快运系统”已出口至23国,吸引了全球轨道交通人才汇聚于此;而北汽新能源基地的落地更是使得汽车产业链的从业者在五年内增长了80%。

更关键的是,株洲在“产城人融合”的探索中,寻找到了解决人口增长的有效途径。在云龙示范区,工程师社区与职业教育城仅一街之隔,令“下楼上班、上楼培训”成为了现实;

而清水塘老工业区在转型为科创园后,土壤修复技术员、数据分析师等新职业群体已占比超过35%。这种“产业升级带动人口迭代”的模式,使得株洲在激烈的城市竞争中始终保持优势。

衡阳市第4

衡阳以103万人口守住第四的位置,其发展轨迹映射出“枢纽城市”的典型焦虑。作为全国性综合交通枢纽,衡阳虽拥有华南地区最大的内陆港,其物流优势却并未完全转化为人口红利。高端航运服务人才的外流现象依然严重。

为打破此局面,衡阳必须在“枢纽经济”上提升品质:衡山科学城正在建设的精准医疗产业园,通过“院士工作站+企业孵化器”模式,已在三年内引进生物医药人才2000余人;

而与特变电工共建的“输变电产业学院”,也将课堂设在特高压实验室,使毕业生留衡率从28%大幅跃升至51%。这种“以链聚人”的策略,将为昔日的工业城市注入新的发展动力。

然而,衡阳的隐忧同样无法忽视:其第三产业占比长期低于全省均值,缺乏消费型人口的吸引力。更为严重的是,毗邻粤港澳的地理优势,反而加剧了“过道效应”,每年有超过10万青年南下务工。如何在“承接产业转移”与“留住本土人才”之间找到平衡点,将是衡阳冲破“百万人口瓶颈”的关键。

怀化市险胜永州市

怀化以59万人口险胜永州,其实是武陵山片区发展模式的一次较量。怀化突围的密码在于“枢纽+生态”的双重定位:作为中欧班列的重要节点,怀化的国际陆港,其跨境物流从业者,在三年内增长了180%;同时,“雪峰山生态旅游经济带”的建设,带动民宿管家、非遗传承人等新职业群体占比达到12%。

而永州的“文生旅融合”策略同样可圈可点,零陵古城通过“数字文旅”项目,将柳宗元笔下的“永州八记”进行沉浸式体验,吸引了3.2万名文化创意人才的聚集。

这场竞争的本质在于发展路径的选择:怀化重“物流驱动”,永州侧重“文化赋能”。谁能率先将资源优势转化为人口黏性,或许便能赢得未来。

湖南城市化进程中存在着不容忽视的隐忧。长沙的“虹吸效应”不断扩大,其人口规模高达555万,是怀化的9.4倍;“一核多极”战略也面临挑战,岳阳、常德等副中心尚未形成有效分流。尤其是县域经济空心化问题严重,邵东、耒阳等小城市的五年人口流失率超出了15%。这些问题无疑给湖南的均衡发展敲响了警钟。

未来,株洲如何突破产业升级的“路径依赖”?衡阳能否在粤港澳与长江经济带之间找到独特的定位?怀化与永州的“西部突围”又能够避免同质竞争?

这些问题的答案,将可能决定湖南是否能够成功从“单核驱动”转向“多极共生”。真正的解决之道,或许需要构建以“长沙创新策源-长株潭产业协同-湘西湘南特色突围”为核心的梯度发展网络,以让每座城市在新形势下找到自己的位置。