淮海战役是谁指挥的?是粟裕,还是陈、邓?刘伯承扮演什么角色?

本文内容来自于网络,若与实际情况不相符或存在侵权行为,请联系删除。本文仅在今日头条首发,请勿搬运。

淮海战役的指挥权确实经历了很多变化。 从指挥员的角度来看,这场战斗的胜利不能不说是我军高级将领不顾个人名利相互配合、相互尊重的辉煌成果。 那么作为此次战役的发起人粟裕为何要请陈、邓来指挥淮海战役呢? 他是在什么情况下申请陈邓挂帅的呢? 既然是中场在协调,粟裕为何不提让刘伯承指挥?

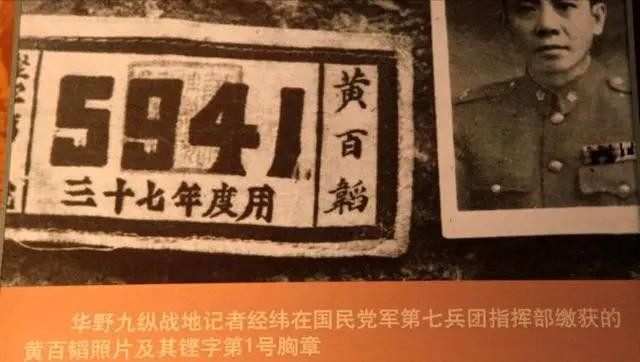

首先,在第一阶段的战斗中,粟裕的华野主要负责围歼黄百涛的团。 中场的任务是配合。

这一阶段,刘伯承主要率领两支纵队绕桐白山地区盘旋,目的是瞄准黄维。 陈、邓率领郑州中场主力压住孙元良、刘汝明。 然而谁知道孙却拥有“飞将”的属性,跑得比我军还快,第一时间就跑到了徐州。

他逃跑也没关系。 陈、邓原本率领中场在郑州与华业合作,现在却成为中场主力,追击孙到徐州郊外。 中业、华业两大主力,均在徐州附近。 这意味着两支野战军随时可以协调作战。 那么两军的总司令是谁呢? 于是,粟裕率先堂堂正正地发出了“建议整个战役由陈军长和邓政委统一指挥”的著名口信。 此时,刘伯承正在远处与黄伟玩捉迷藏。 这么复杂的指挥问题,自然没必要带刘帅一起。

因此,说淮海战役是陈、邓指挥的,是正确的,但也不完全正确。 不能确定是苏、谭指挥的。 因为表面上的指挥权在陈和邓纳身上。 我们来看看这场战斗的细节,看看苏宇在这场战斗中的真正作用。

回顾淮海战役,搞清楚谁是领导者

1948年济南解放后,毛主席在新华社发表社论说:“任何一个国民党统治下的城市都阻挡不了人民解放军的前进步伐”。 这进一步鼓舞了正在气势磅礴地进行解放战争的人民军队。 特别是济南战役之后,山东全境已基本解放。 事态如此发展,南京终于不安了。 一旦山东失守,重要枢纽徐州就彻底暴露在粟裕的面前。 “守”还是“放弃”,成为姜校长的一大两难选择。 “守”仍有机会夺回山东,“弃”则意味着守势。

1948年10月22日,南京制定计划。 放弃郑州、开封等中原重要地点,在徐州外部署兵力,同时让黄卫东挺进支援徐州。 于是我们看到郑州的孙元良前往沃阳,黄维兵团和孙元良严守金浦路以西,刘如明从商丘前往蚌埠,蚌埠的李密前往草坝集,邱清泉驱车前往砀山,黄百涛掌管新安纪,海州由李延年守。 于是,邱清泉、李密、黄百涛、李延年组成了坚固的防线,保卫陇海线,阻止解放军南下。 蒋介石此举可守、可退、可进。 不得不说,这是一步好棋。

至于我军,占领济南后,粟裕准备南下,计划歼灭黄百涛,同时解放苏北,扰乱南京的兵力部署。 由于作战地区将在淮阴、淮安、海州三地进行,粟裕将此次战役命名为“淮海战役”。 这也是淮海战役的1.0版本,后来也被称为“小淮海”。

粟裕向中央军委报告了作战意图。 中央军委分析,由于孙元良撤出郑州,陈中业、邓指挥的四个纵队乘势占领郑州,可以配合粟裕对敌形成合围。 中央见此举大有裨益,决定扩大整治规模。 中野和华野相互配合,于是就有了后来大家讨论的核心——淮海战役的指挥者是谁?

放眼徐州,一边是华业,一边是中业。 国民党老大一头雾水,转头报告说,他们阵前的敌军似乎在移动。 没办法,顾祝同只好另作打算。 新招是“将海州驻军交给黄百涛,随黄到运河西,李密到灵璧”。

于是,原来“校长”的重点保卫陇海彻底变成了保卫徐州至蚌埠的津浦线铁路。 历史上,顾祝同的计划也被称为“徐崩之战”。 然而国军还没有出兵将领,苏宇就已经带着神兵从北方降临了。

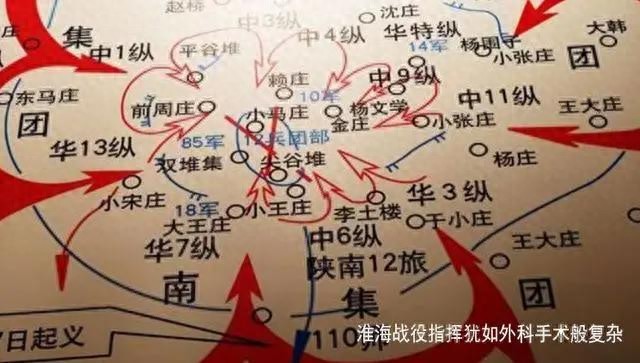

第1、6、9纵队加上卢中南纵队从北面攻击黄百涛; 华野第2纵队、第12纵队和中业第11纵队向东迂回,包围了黄百涛; 第4纵队、第8纵队、江北第11纵队从南北方向包围黄百涛,将黄百涛包围。 李密挡住了黄百涛的包围圈; 第7、第10、第13纵队在西面直接攻击李密,阻止他东进救援黄百涛; 第3纵队和广西纵队会同中野佯攻徐州,继续迷惑敌军。 从这里我们可以看出,淮海战役初期,实际上是苏玉载在指挥,华野主要负责执行进攻任务,中野主要负责协调。

随着战事的进行,徐州的刘植以为自己要围攻徐州,于是立即下令附近的所有军队都向徐州靠拢,彻底把局势搞乱了。 李密率先撤退到徐州,孙元良也直飞徐州,邱清泉从砀山赶往徐州,黄维从鹊山出发,黄百涛却落后了半拍。

因为海州的军队已经归他管辖,所以他必须等海州的军队到来,组成五军之后,才能离开。 11月7日,海州部队与黄百涛会合,开始准备渡运河前往徐州。 但他犯了一个致命的错误,那就是在等待海州军的时候,忘记了在运河上建一座浮桥。 结果,当数千大军过独木桥的时候,就遭到了粟裕的重炮轰击,运河暂时被堵住了。 向西的路。

此时,运河西侧的李密收到刘植的电报,已撤回徐州。 这为李密的部队遏制他打开了大门,他们以最快的速度俘获了曹八极。 此时,黄百涛还在草坝集以东、运河以西的一个叫“碾庄”的地方。 这里黄百涛被粟裕紧紧地包成饺子,这就是后来大家所熟悉的淮海战役第一阶段的最后阶段。 残酷的战斗“碾庄之战”。 苏宇一看就想煮饺子。 华野,除了一纵正在窑湾与黄百涛的六十三军作战。 第三纵队配合中场,其余人员向碾庄冲去。

淮海战役第一阶段,为了切断援军,彻底消灭黄百涛,这一阶段的主要战斗分布形势是“中野阻援,华野攻击黄百涛”。 我们知道,长期以来,中野主力一直在中原与白崇禧作战,直到济南战役之后,为了配合粟裕而举行了淮海战役。 刘伯承率第2纵队、第6纵队向西牵制黄维。 陈、邓率第1、3、4、9纵队北上郑州围堵孙元良。 可惜孙元良跑得太快,陈、邓紧追不舍。 他们相遇了,于是就有了粟裕发文请陈、邓统一指挥作战的故事。

南方战线上,中野在刘伯承的带领下,阻止了黄维团前去营救黄百涛。 经历了重重艰难险阻,黄维终于在黄百涛被歼灭的那一天到达了南平矶。 但此时,连黄维自己都没有注意到,自己已经被包围在中野了。

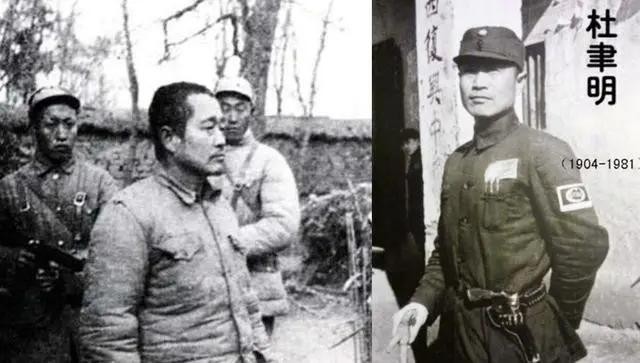

淮海战役第二阶段开始歼灭黄维团。 这一阶段的主要战斗分布形势是“华野阻敌,中野攻黄维”。 粟裕用七纵队在徐州以南的曹村等地设置了三个防御阵地,阻止敌人南下。 用三纵队夺取中场,阻止李、刘两军北上,然后抽出三纵队赶往南平矶,准备接力中场,阻止黄维。 27日,黄维向东南突围,但领军进攻的廖云州此时叛变,黄维因此被彻底包围在双堆集。 南京命令已在徐州的杜聿明赶紧营救黄维。

11月30日,杜聿明命令部队白天佯攻,夜间从徐州西撤。 12月1日凌晨2时,中央向粟裕发出紧急电报,通知杜聿明向东撤至两淮。 然而粟裕并没有按照中央的电报部署行动。 他自己分析,杜聿明其实是想西撤。

粟裕命令部队不得进入空虚的徐州城,华野的11纵队日夜全速追击,坚决封锁了杜聿明的行动路线。 12月3日,杜聿明接到蒋介石的命令,要求他前往遂溪口方向,从北向南与李延年对峙,营救黄维。 不过,此时杜聿明只带了7天的口粮。 他有两个选择。 一是按照原计划行进,被粟裕追上,全军覆没。 二是服从命令,在去遂溪口的途中被消灭。 为了获得良好的声誉,杜聿明选择了后者。 然而,正如他所料,他刚转身不久,就遇到了苏宇的追兵。 经过一番混战,粟裕于4日在陈官庄、李士林、青龙矶之间的位置包围了杜聿明。

由于杜聿明的部队并没有多少“粮食”,包围杜聿明的粟裕并没有急着去打他。 而是派出五纵队协助中场,合力先消灭了黄维,然后让杜聿明彻底孤立无助。 12月6日,中野向双倾黄维兵团发起总攻。 战斗一直持续到15日,黄维兵团被全歼,淮海战役第二阶段结束。

此时,被粟裕围困的杜聿明部队已经被围困了一个多月了。 他们里面没有食物和弹药,外面没有援军,甚至连逃跑的力气都没有了。 解放军对其进行粮食诱惑和各种心理攻势后,我军于1949年1月6日对其发起总攻,10日,杜聿明全军被瓦解、全歼。 杜聿明被歼灭后,历时65天的淮海战役终于结束,国民党55万大军被彻底消灭。

我们一起回顾一下淮海战役的一些细节,发现在这三个阶段中,除了第二阶段刘伯承围攻黄维之外,其他两个阶段似乎都是粟裕在指挥,而且尽管刘伯承在用最差的装备完美地完成了他完成了许多“不可能的任务”,但从他在正面战场之外的角色来看,显然他并不是真正的指挥官。

那么既然中央后来说淮海战役主要是陈邓负责的,那么实际上我们看到的很多决定都是粟裕自己做出的。 许多信息同时传给中央和陈、邓,并被中央直接下令处决。 ,一切都是通过陈、邓决定的。

陈邓以极高的政治标准为中央解决难题

粟裕很早就知道中央的难处。 1948年10月31日,他在给中央的电报中建议陈毅、邓小平领导和指挥这次战役。 这封电报真是为中央着想,迈出了一大步。 中央立即将粟裕和陈、邓同时召回,通知他们由陈、邓负责统一指挥这次战斗。

以下事件显示了陈、邓极高的政治水平。 粟裕自然接受了中央的回电,但陈、邓的回电内容更让人震惊:“我们负责指挥这场战斗,但由于通讯工具的问题,我们向中央军部询问。委托对苏、谭进行更直接的指挥。”

我们有同一个电台,但陈、邓离战场更近一些。 为什么他们需要从千里之外的中心进行远程控制? 这显然是陈、邓在中央人事任免问题上的奇效。 之后粟裕会同时向中央和陈、邓发出作战命令,然后中央直接回复,命令粟裕执行,不用陈、邓过多介入。

已故的“总前委”

既然我们谈论淮海战役的指挥问题,那么还有一个必须提到的关键因素,那就是“总前委”(敌总前委)。 我们都知道,淮海战役总前委由“刘伯承”、“陈毅”、“邓小平”、“粟裕”、“谭震林”五人组成。 我们先来看看我军为何在战斗中成立“总前委”。 ”。

事实上,淮海战役“总前委”成立得很“晚”。 已经晚了多久? 直到11月16日,中央才指示成立总前委。 此时,黄百涛部几乎全军覆没。 显然,总前委并没有参与首战的指挥。

事实上,淮海战役的“总前委”表面上是“统一领导指挥淮海战役前线作战和支援工作”。 事实上,它是陈邓的代表机构,其主要工作仍然是“协调”,所以他的中共书记是邓小平。

淮海战役期间的所有重要信息都是同时上传给陈、邓和中央军委的,作战部署都是中央军委对粟裕的直接回应。 我们可以看到,中央政府似乎直接维持着对粟裕的指挥,陈、邓没有进行任何干涉。 因此,在淮海之战中,粟裕要求陈、邓统一指挥,也是有自己的考虑的。 从名义上看,指挥这场战斗的确实是陈、邓或者“总前委”。 但事实上,粟裕一直保持着高度的指挥权威,他的所有命令都得到了中央的批准。 当然,你也可以说,这场战斗是中央直接指挥的。

以上内容资料均来源于网络,本文作者无意针对,影射任何现实国家,政体,组织,种族,个人。相关数据,理论考证于网络资料,以上内容并不代表本文作者赞同文章中的律法,规则,观点,行为以及对相关资料的真实性负责。本文作者就以上或相关所产生的任何问题任何概不负责,亦不承担任何直接与间接的法律责任。