最牛乞丐宋天福:天生残疾乞讨40年,他是怎么做到身价千万的

在安徽省太和县的一个贫困村庄里,上世纪60年代,一个名叫宋天福的男孩出生了。生活似乎从一开始就给了他诸多考验:他的右腿天生有些残疾,家里还有6个兄弟姐妹要养活。

父母都是普通农民,家庭经济条件拮据,连供孩子们上学的钱都难以凑齐。尽管家境贫寒,一家九口的生活却还算和睦。

然而,命运的打击在宋天福12岁那年猝不及防地降临。他的父亲患上了重病,即使倾尽家中所有积蓄,最终还是没能挽回父亲的生命。

父亲的离世,让原本就贫苦的家庭雪上加霜,笼罩在一片愁云惨淡之中。右腿的残疾让宋天福从小就饱受村里人的嘲笑,内心深处不可避免地滋生出自卑感。

为了维持家计,他的兄弟姐妹们都外出打工,只有他因为残疾而留在家中。看着自己连帮母亲做些重活都力不从心,宋天福心里更是难受。

他渴望能为家里分担些责任,也想证明自己并非无用之人。机缘巧合之下,14岁的宋天福在街上遇到了一位与众不同的乞丐。

这个乞丐能说会唱,还能根据路人的生活即兴创作顺口溜,因此获得了不少打赏。这一幕给了宋天福极大的启发,他萌生了学习一技之长、靠乞讨赚钱的想法。

然而,当他将这个想法告诉母亲时,却遭到了强烈反对。母亲认为,再穷也不能沦为乞丐,那样会让乡里人耻笑。但宋天福的决心已定,他不仅拜那位乞丐为师,还收拾行囊,毅然决然地跟随老师远走他乡。

就这样,14岁的宋天福独自来到了山东,开始了他的学艺之旅。在随后的几年里,他付出了常人难以想象的努力,专注刻苦地学习唱歌和莲花落的表演技巧。

这期间,他甚至没有联系过家人一次,也许是因为还未成功,不想让母亲知道自己的处境。宋天福的故事,正是从这个看似卑微却充满勇气的选择开始的。

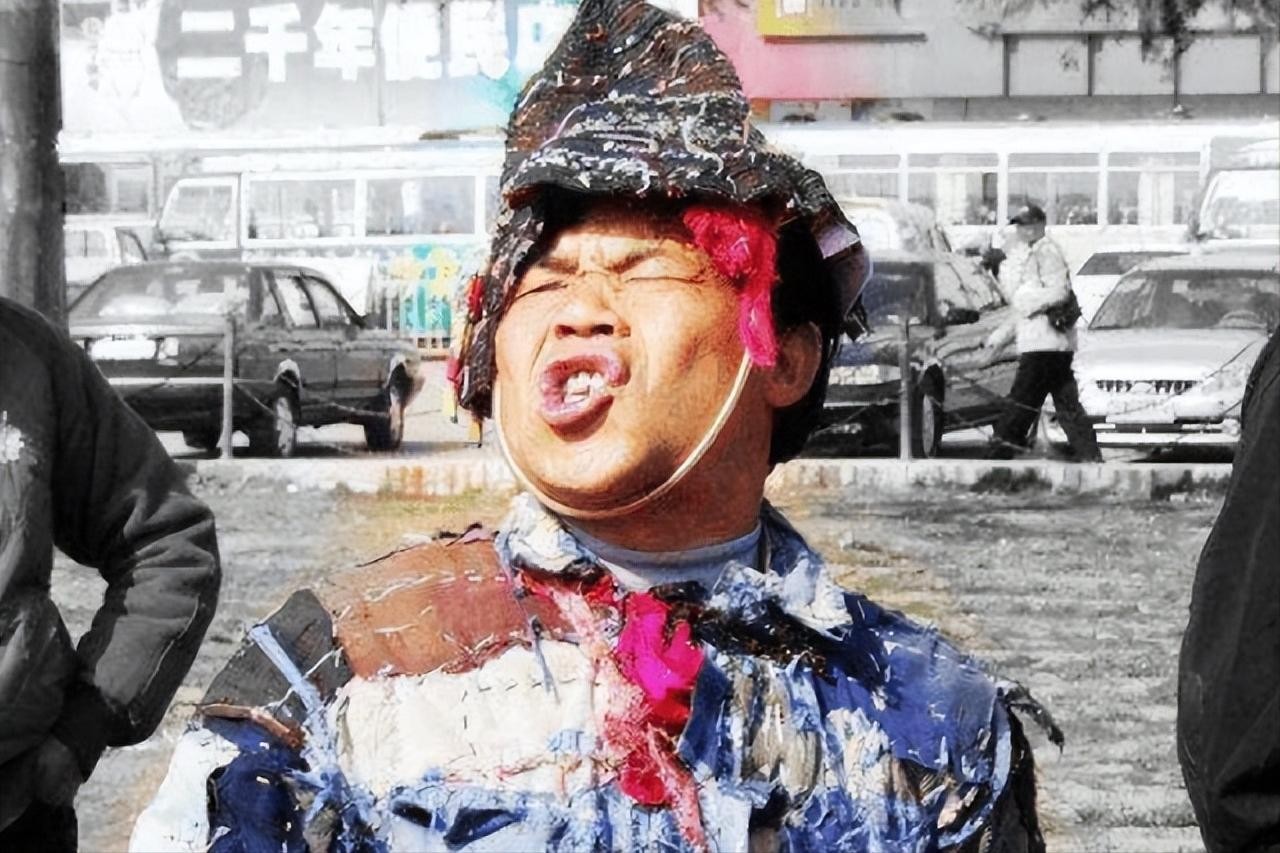

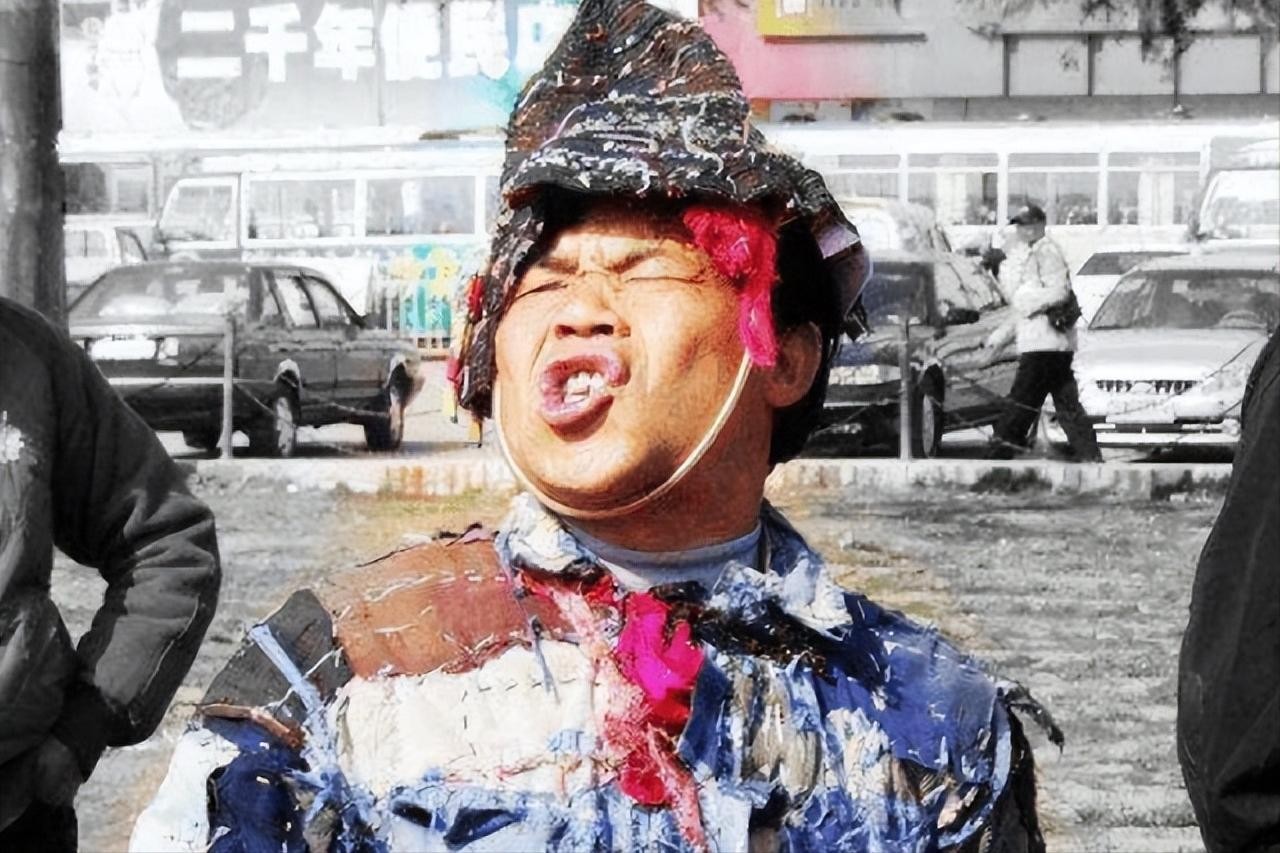

他用行动证明,命运的不公虽然难以改变,但人生的方向却掌握在自己手中。学有所成后,宋天福回到了安徽。他开始了自己独特的乞讨生涯,每天走上街头,右手拿着两个碎板片,左手拿着一个竹板,开始了他的表演。

起初,路人们可能只是出于同情而给予一些零钱,但很快,宋天福用他的才华赢得了众人的尊重和喜爱。宋天福的表演远不止是简单的乞讨。

他的歌声嘹亮,唱词幽默风趣yet充满真挚情感。更令人惊叹的是,他还能模仿不同人说话的语气,根据周围环境的变化即兴创作顺口溜。

这种独特的表演方式吸引了越来越多的观众,许多人被他有趣的歌词逗得哈哈大笑,也被他真挚的歌词和接地气的演唱所打动。

就这样,靠着路人一毛两毛的打赏,加上自己的努力和持之以恒,到了1988年,宋天福已经积攒了3万多块钱。在那个年代,万元户都算得上是有钱人了。

他也凭借自己的说唱在当地小有名气,很多人都专门来看他表演。然而,成功并没有让宋天福停下脚步。他没有拿着这笔钱去做其他轻松的工作,而是继续每天走在大街小巷里,演唱着自己创作的歌曲。

对他来说,卖艺乞讨已经不仅仅是谋生的手段,更是他安身立命的职业。90年代,科技的进步为宋天福带来了新的机遇。

随着磁带和收音机的普及,他敏锐地察觉到了其中的商机。宋天福认为,如果能把自己的歌曲录入磁带卖出去,人们就可以随时随地听他的歌了,这样既省时又省力。

于是,他用赚来的钱购买了录音设备和一批空磁带。为了确保录音质量,他甚至在自己家中挖了一个地窖作为简陋的录音室。

就在这样的环境下,宋天福把自己多年来创作的歌曲都录了下来,制作成磁带。这个决定无疑是正确的。宋天福的磁带销售情况出乎意料的好,很快就卖光了。

通过这种方式,他在几年内又赚了十几万元。从此,他不用再每天卖力地表演了,而是一边向大家展示才艺,一边大力宣传自己的磁带。

宋天福的成功,不仅仅依靠他的艺术才能,更得益于他敏锐的商业嗅觉和善于把握机遇的能力。他的故事告诉我们,成功往往属于那些能够与时俱进,不断创新的人。

从街头艺人到小有名气的歌手,宋天福用自己的才华和勤奋,一步步地实现着自己的梦想,也在不知不觉中完成了一次华丽的蜕变。

宋天福的成功绝非偶然,而是源于他敏锐的商业嗅觉和把握机遇的能力。随着科技的发展,光盘开始逐渐取代磁带,成为新的音乐载体。

宋天福再次抓准了时机,来到河南商丘,与一家唱片公司签约合作。这标志着他的事业开始向更专业的方向发展。在唱片公司的协助下,宋天福发行了自己的第一张唱片《宋天福专辑》。

这张专辑凝聚了他多年来对人生的感悟,其中的作品都是他用心创作的。当人们了解到这些歌曲出自一个残疾乞丐之手时,更是被他的经历所打动。

也许正是这种独特的背景和真挚的情感,使得这张专辑一经上架就引起轰动,一度销售脱销。有一次,宋天福受邀去日本表演。

为了不辱使命,他把自己关在房间里整整一个月,精心准备了3个作品。在演出当天,宋天福发挥出了近乎完美的表演,赢得了在场所有人的喝彩。

他从不因自己过去是一名乞丐而感到羞耻,但也绝不会在外国人面前丢中国人的脸。他用自己的努力,将民间小调带到了国际舞台。

随着名气的增长,宋天福的演出邀约络绎不绝。他开始在全国各地进行表演,每个月都有二十多场演出。他的身价也随之水涨船高,慢慢达到了千万元级别。

然而,财富和名声并没有让宋天福忘记初心。2010年,宋天福登上了《我是大明星》节目的舞台。在这个全国瞩目的舞台上,他穿着他曾经在街边卖艺时的破旧衣衫,却充满自信地为观众和评委带来了精彩的表演。

他直言不讳地谈论自己的过去,向大家传递更加积极的一面。他用自己的经历告诉人们:不论身处何种职位,只要坚持下去,勤恳努力,终能有所成就。

宋天福的事业蒸蒸日上,他的爱情生活也开花结果。他遇到了一位美丽的女性,对方身高1米7,性格善良温柔。两人结婚后又有了一对儿女,组建了幸福美满的家庭。

如今的宋天福,住在豪华别墅里,出行有豪车接送、保镖护送,生活可以说是发生了翻天覆地的变化。然而,成功并没有让宋天福停下脚步。

他还开了一家批发店,用来售卖自己的专辑。更难能可贵的是,他始终保持着对表演的热爱。他经常会在店铺门口进行表演,仿佛他还是当初那个刚入社会在街边卖艺的小乞丐,那是他人生中最难忘也最宝贵的岁月。

从街头乞丐到千万富翁,宋天福用自己的人生经历,诠释了什么叫做"最牛乞丐"。他的成功,是才华与商业头脑的完美结合,是坚持与机遇的巧妙邂逅。

成功并没有让宋天福忘记自己的根源。他深知,自己的成功源于民间艺术,特别是莲花落这一传统艺术形式。怀着对传统文化的敬畏和责任感,宋天福开始致力于这门艺术的传承和发展。

宋天福开始招收徒弟,将自己多年积累的经验和技巧倾囊相授。他带着徒弟们到全国各地进行表演,每次演出都必定表演莲花落。

在宋天福看来,这不仅是在传授一门谋生的技艺,更是在传承一种文化,一种精神。宋天福的努力得到了回报。莲花落这一民间艺术形式获得了越来越多人的关注和喜爱,最终被列入了第三批国家级非物质文化遗产名录。

这个消息无疑给了宋天福极大的鼓舞,让他感到自己多年的坚持终于有了更深远的意义。然而,宋天福并不满足于简单的传承。

他深知,要让传统艺术在现代社会中继续生存下去,创新是必不可少的。虽然原文中没有具体提到宋天福如何创新,但我们可以推测,作为一个与时俱进的艺术家,他可能尝试将现代元素融入到传统的莲花落表演中,既保留了传统艺术的韵味,又增添了时代的气息。

宋天福的表演不再局限于街头,而是登上了更大的舞台。他曾受邀去日本表演,为了不辱使命,他把自己关在房间里整整一个月,精心准备了3个作品。

在演出当天,宋天福发挥出了近乎完美的表演,获得众人喜爱。他从来不以自己过去是一名乞丐而感到羞耻,但也绝不会在外国人面前丢中国人的脸。

他用自己的努力,将民间小调带到了全世界。在宋天福看来,一个真正的艺术家,不应该只顾及自己的成功,更应该肩负起传承和发展民族文化的责任。

他可能经常对徒弟们说:"我们不仅要学会唱,更要学会创新。只有这样,我们的艺术才能永远流传下去。"宋天福的故事,不仅是一个残疾乞丐逆袭成功的励志传奇,更是一个民间艺术家勇担文化传承重任的动人故事。

他用自己的实际行动诠释了什么是真正的文化传承者,为传统文化的保护和发展做出了重要贡献。如今的宋天福,早已不再是那个在街头卖艺的乞丐。

他的生活发生了翻天覆地的变化:拥有了豪华的别墅,出行有豪车接送、保镖护送。他还开了一家批发店,专门售卖自己的专辑。

在事业上,他可以说是功成名就;在家庭生活中,他也收获了幸福 - 娶了一位身高1米7、性格善良温柔的妻子,还有一对可爱的儿女。

然而,成功和财富并没有让宋天福忘记自己的初心。那个曾经在街头辛勤卖艺的少年,仿佛还活在他的灵魂深处。即使已经功成名就,他仍然经常会在自己的店铺门口进行表演。

对他来说,那些在街边卖艺的岁月,是他人生中最难忘也最宝贵的时光。宋天福的成功,不仅改变了他自己的生活,也让他有能力回报家人。

他改善了母亲和6位兄弟姐妹的生活条件,用实际行动诠释了什么是孝顺和责任。虽然原文没有具体提到,但我们可以推测,作为一个成功人士,宋天福可能也参与了一些慈善活动,用自己的经历鼓励那些身处逆境的人们不要放弃希望。

在很多人眼中,宋天福的故事堪称现实版的"乞丐王子"。但对宋天福自己来说,他始终认为自己只是一个普通的艺人,一个热爱表演的人。

他可能常说:"我不觉得自己有多了不起,我只是比别人多了一份坚持和执着。"2010年,宋天福登上了《我是大明星》节目的舞台。

在这个全国瞩目的舞台上,他穿着他曾经在街边卖艺时的破旧衣衫,却充满自信地为观众和评委带来了精彩的表演。他直言不讳地谈论自己的过去,向大家传递更加积极的一面。

他用自己的经历告诉人们:不论身处何种境地,只要坚持梦想,努力奋斗,终能有所成就。宋天福的故事,给了我们很多启示。

它告诉我们,命运的枷锁终究敌不过一个人的意志;它告诉我们,只要有梦想、有才华、肯努力,就没有翻不过的山;它还告诉我们,无论身在何处,都不要忘记初心。

从街头乞丐到千万富豪,宋天福用40年的时间,写就了一部现实版的励志传奇。他的故事,将永远激励着那些身处逆境却不甘平凡的人们。