“协和”的历史,也曾是“中美友好”的见证

协和的历史按出资方及资产所属关系可以分为三个阶段:1906—1915年,英国伦敦会(London Missionary Society)所属的协和医学堂(Union Medical College, Peking);1915—1951年,美国洛克菲勒基金会(成立于1913年)下属的罗氏驻华医社(China Medical Board of the Rockefeller Foundation,以下简称CMB,成立于1914年,1928年成为独立的基金公司) 所属的北京协和医学院(Peking Union Medical College,以下简称PUMC);及1951年至今的国有化阶段。

在其历史中(不包括医学堂阶段)由于“各种政治和社会因素,前后用过5个校名,更改7次”。为简化及避免混乱,本文用“协和”来指代。

1“临床基督教”的跨国医学机构

20世纪以来东西方知识、思想、技术、文化跨国界的流动有增无减。在此之前,西医已经伴随着西方传教士来到中国,带有强烈的“临床基督教”的特征。西方传教士利用西医作为传播福音的工具,很多情况下在极端贫穷的地方免费为当地民众治疗并提供药物,希望医治疾病的同时也让中国人皈依基督教,实现传教的使命。

西医给中国医疗提供了传统中医之外的选择,兼医疗及传教为一身的教会则越来越面临双重工作压力,人员极其缺乏,因而纷纷在医院里开办医学校,培养中国人成为其医疗助手。之后又相继出现了独立于医院之外的医学院校。教会开办的医学院校成为传播西医知识与文化的场所,也因为其开办者与母国的千丝万缕的关系使得教会医院及教育机构具有特殊的身份——外来的医学与外来宗教的结合体。在西方人看来,教会医院及学校是西方文明的象征,对于中国人,它还代表了外来的宗教与文化。教会医疗机构的外国起源及身份自然地将其卷入中外关系中,其“临床基督教”的特征也成为仇视西方文化入侵的攻击目标。在1900年义和团运动中,几乎所有北方的教会医院都遭到了严重损坏、医疗传教士遭到追杀。

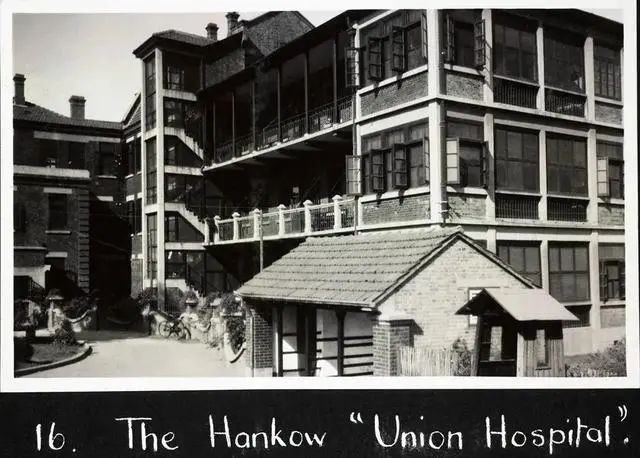

汉口协和医院,也就是今天的武汉协和医院

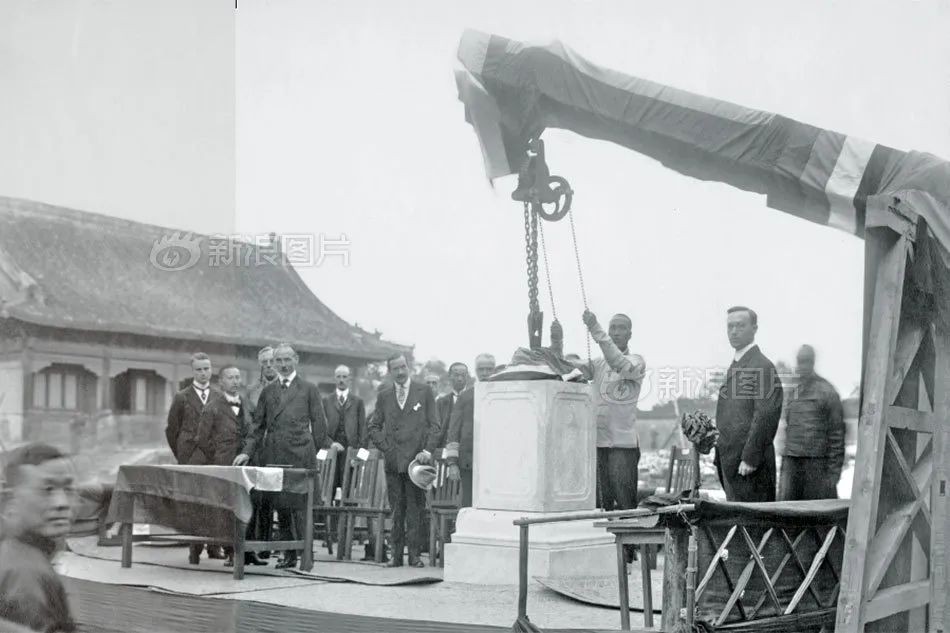

义和团运动5年之后,伦敦会的科龄在其英国同胞清廷总税务司赫德的帮助下, 通过各种关系取得了包括清朝廷大臣那桐、太监总管李莲英等的信任与帮助,他联合英美6个教会开办了协和医学堂。医学堂在教会办学的历史上达到了顶峰,表现在:一、慈禧为其捐赠一万两银,这是“清帝国唯一一次给基督教新教赐礼”二、1906年2月,协和医学堂举办了开业仪式,清朝重臣与各列强国家公使列席,这是有史以来最盛大的庆典之一;三、经科龄的运作,医学堂得到学部颁发的与官办学校一样的文凭,在历史上绝无仅有。

清廷甚至允许科龄到紫禁城为皇亲国戚和太监看病。然而,拒绝基督教的清廷规定科龄只能看病、不能传教。以慈禧为代表的清朝廷对西医和传教采取了截然不同的态度。西医在治疗效果上有其优势,是传统中医无法做到的,这点在晚清的朝廷及中国文化精英阶层中得到认同。在《协和医学堂微信录》(1910,上海美华书馆排印)中提到医学堂的缘起时贬低了传统中医、大大推崇西医:“(中医)仅存糟粕,遇疑难之症,每至束手无策,而听其自为死生。自海禁大启,西医输入中国。其疗治之精奇,见之者莫不惊而讶之。以为华扁无以过也。”

教会医学机构的跨国身份最主要的特征之一就是资金来源。协和医学堂的开办资金主要来源于英国的伦敦会,虽然有六个英美教会联合开办了医学堂,但医学堂的地产归伦敦会所有。世界列强之首的英国所开办的教会医学堂,得到了在华列强公使馆的鼎力相助,英、法、意、德公使馆医官组成了医学堂的考试委员会。清朝廷也给了各种优惠政策。清朝举办的运动会是不许外国人参加的,但医学堂是唯一受邀的外国教会学校。1910年12月在东北开始爆发肺鼠疫,清朝政府向西方在华公使馆寻求帮助,在华裔医学家伍连德的领导下,西医的知识和方法被用来抗击这次大规模的公共卫生疫情,协和的外国医生及中国学生参与了这次著名的早期公共卫生国际行动。

20世纪初,伍连德在东北抗疫

除资金外,外籍教师也强化了医学外来身份。在医学堂的年度报告教员名单中,最初的七八年都没有华裔教员,直到1915年左右,才有该校的两位华人毕业生担任助理教师。

教会办医学机构特别是教育机构最大的瓶颈,就是资金和教员的缺乏。这是对其可持续性的极大挑战。即便当时最好的医学院校之一的协和也面临同样的问题。在医学堂1906—1916年的十年年度报告中,每年都提到资金缺乏,希望得到各方善款资助,虽然清朝廷每年都给些维持经费,但对运营与发展是杯水车薪。教学人员更是问题。医学堂所传授的专业课程已经细化到细菌学、外科学、病理学、解剖和胚胎、内科、外科、妇产科、药学、耳鼻喉、儿科、公共卫生等学科,医学专业化需具有各专科知识的专业教师担任。在其1912—1913年度报告中列出了每个专业所缺的教学人员数目,指出“危机开始浮出,就像谚语所说压倒骆驼的最后的稻草。”相比其他教会医学校,医学堂占据一个优势——六个教会中有两个在英国,其中之一负责在英国寻找教师来中国授课。由于路途遥远、落后艰苦的生活环境使得在英美招募人员非常困难,愿意来中国教书的都是坚定的传教士。医学堂年年都苦于教学人员的缺乏。

西医的医疗及医学教育模式更是西方的,这不可避免地要碰到传播媒介——语言的问题。在清朝末年直到民国初期,中国本土西医人才极少,翻译成中文后的西医教材与文献非常缺乏。医学堂一直致力于将英文教材翻译成中文,但从其年度报告看,进展缓慢。人员的缺乏是主要原因。像所有教会医学机构一样,教员忙于教学及布道,有的还要兼顾临床,教会医学院校经常面临生病及死亡所导致的自然减员问题,给正常教学造成了极大困难。协和、齐鲁等多数教会学校坚持汉语授课,从英美来的教员需要先学习中文才能开始教学工作。所有这些困难极大限制了西医在华的发展。

1905年北京协和医学堂

即便包括慈禧在内的清朝统治阶层都有捐赠,但这并没有改变医学堂的外国教会学校的身份。在华的教会医学教育机构从资金、教员、模式上强烈体现了“临床基督教”的特征——其根本目标是用医疗传播基督教,并不在发展医学。医学教育需要资金的大量投人,而靠教会零散募捐得到的资金有限。在这方面,赫德曾尖锐地分析过教会医学的外来身份及医学教育应该由谁投资的问题。

受到各种资源制约,1915年,协和医学堂最终被美国洛克菲勒基金会下属的罗氏驻华医社(CMB)收购,后者购买了伦敦会在协和及附近的地产并对协和彻底改组,名称改为北京协和医学院,并在纽约州登记,并于1917年CMB开始在医学堂旁边没落的清朝豫王府原址上大拆大建。协和从一个教会学校变成美国慈善组织改变中国医疗卫生的核心机构,这不单是资产所属权的变更,更标志着在中国以“临床基督教”主导的医学发展轨道上出现了一支新的力量,它宣扬美国式的领导力、精英教育模式、科学与现代化。

2美国跨国慈善事业中的样板机构

19世纪末20世纪初,美国人“认为远东是落后、无知、贫穷和异教的。东奔之士的动机无疑各有不同,从纯粹的宗教义务到个人发展,但大多数深信西方文明的优势。”David Lampton在谈到1950年之前中美学术交往时写到:“所有这些群体都出于一种信仰的激励, 中国是可塑的,如果他们不在中国留下足迹, 其他人就会。同中国教育关系总是激发领袖与利益群体的想象……同时,科学、技术、教育关系通常也是激励那些希望把文化和政治价值观传授给中国人的美国人。”

20世纪初,美国的领导力及影响力随其大工业的财富积累及海外市场扩张到世界各地。洛克菲勒家族、卡内基纷纷成立了慈善基金会。与教会靠零散募捐、不稳定的资金来源不同,洛克菲勒基金会的慈善事业是以其庞大的垄断企业所积累的雄厚资本为后盾;而在运作方式上,受制于各种资源限制的教会难以制定中长期计划,但洛克菲勒基金会是在聘请了美国医学与教育界的领袖人物,先后派了两次考察团,在中国进行详尽的调查研究、制定周密的预算和战略计划之后,强势进入中国的。

1917年北京协和医学院奠基仪式(图源见水印)

洛克菲勒进入中国医学领域较晚,中国已经形成教会及官办医学机构并存的格局,另外还有日本人开办的南满医学院、德国人开办的医学校等强劲对手,再加上传统中医。在这个医学多样性的国家,洛克菲勒基金会制定与众不同的战略,其在华的慈善事业绝不是临床基督教的再现,而是要体现美国领导力、宣扬美国标准、医学精英模式的公司慈善项目。

带着用现代西方医学拯救中国的浪漫理想及其放眼世界的眼光,洛克菲勒基金会为协和规划了极高的定位:最新的美国医学理念、最高的医学标准、从硬件到软件都是远东最先进的、可与欧美最好的医学院比肩,用美式的医学精英模式培养中国医学及卫生界的领袖人才。以此为目标,协和开始了其新的身份的形塑过程:一个充分体现美国对中国的期望与友好的机构、是美国的现代化、医学、教育、文化、生活方式在中国的实体化。

洛克菲勒建设现代化的协和正好与1920一1930年代中国文化与政治精英们对现代化的渴望与追求相吻合,因此他们对洛克菲勒开办协和抱有欢迎的积极态度。曾经担任民国交通部总长、时任交通大学校长的叶恭绰在1921年协和开业典礼上的发言也主要讲到了协和先进性与其在连接东西方文明上的作用。罗氏驻华医社(CMB) 的代表顾临, 其父曾在日本传教,本人曾是美国驻汉口领事,他在1921年协和开业仪式的讲话中也特别谈论了协和在国际社会的作用及其美国期望中国繁荣的动机。

北京协和医学院落成典礼上部分洛克菲勒人合影,前排右三为小洛克菲勒,右四为威尔士,后排右二为顾临。1914年底,顾临辞去驻华外交官职务,受聘为美国中华医学基金会驻华医社主任,负责在华发展医学教育。顾临先后与麦克林、胡恒德一起主持了北京协和医学院早期建设工作。

洛克菲勒基金会在华的重大慈善事业得到了美国及国际社会的关注。英国哲学家罗素20世纪在北京居住时, 谈到协和时他写到“我曾经政治上非常反对他们……但我的生命要归功于北京的洛克菲勒机构治好了我的肺炎”,与英国人怀旧情怀下的叙述不同,1933年9月24日美国《纽约时报》的报道则突出了协和的现代化:“(协和)经过10年的努力,在很多领域具有影响力,在洛克菲勒的资助下,改善公共健康,把现代方法带到中国,解决中国之急需。”

从1921年到抗日战争爆发前后是协和发展的黄金期。协和通过各种方式,更多、更深、更广地参与到了国际交流中,成为名副其实的远东的医学中心,协和充分体现了美国人在医学卫生投资的理念——在人力资本及机构建设上投资。(根据统计,由于庚子赔款,1916年在美国取得学位的中国人有1700人,而在英国有600人),因而表现出与教会学堂明显不同的国际化特征。

教会医学机构的教员通常难以保证质量,而洛克菲勒基金会在欧美各地广泛招募高质量的医学专业人才到协和执教和科学研究,1924年,《协医校刊》提到,协和的教员来自美国、英国、加拿大、德国、奥地利、荷兰、瑞士、俄罗斯、捷克斯洛伐克、中国、日本。经常有国际学者来协和讲座。同时,协和的学生也不再只有中国人,还有菲律宾人、退罗人、朝鲜人、马来人、夏威夷的华侨,更重要的是,教会学校是欧美传教士到中国的单向人员流动,而洛克菲勒基金会还资助协和的学生、毕业生及中国其他公共卫生机构人员走出国门,去美国、欧洲进修。

1921年协和医学院落成典礼合影

通过教师、学生及住院医生等人员双向的跨国流动,协和成为中国与国际社会知识与技术传播重要的连接点,也加强了中国与国际社会的互动、民间友好。在抗日战争期间, 在美国成立的美国医药助华会是几个曾经在协和工作过的美籍医学家发起的。在协和的经历使他们建立起了对中国的友好感情与对中国人民的同情心,为中国的抗战筹集了大量的医疗用品及资金,还取得包括罗斯福总统在内的美国上下一致的支持。成为民间机构促进国与国友好的有力证明。

洛克菲勒基金会把协和也规划为远东的医学科学研究(实验医学)中心。在协和的黄金期,产出了一些世界注目的研究,如吴宪的项目、麻黄素的发现、血吸虫病、营养项目、北京猿人头盖骨的研究等,都是中外学者共同研究的成果。与之前的医学堂不同的是,洛克菲勒坚持在协和使用英语,虽然这点有很大争议,但这成为协和在跨国交往中一大优势,大大提高了效率及在国际学术界的参与度和认知度。20世纪二三十年代,协和发起或参与的公共卫生创新项目成为国际样板,吸引国际组织及国际社会的广泛注意。

洛克菲勒基金会设计协和校园时,外观特意保留了汉白玉、琉璃瓦、雕梁画栋等中国宫殿建筑风格。The China Press(大陆报)1921年8月20日报道时提到“洛克菲勒讲话中解释了协和建筑的中式风格一—努力做到中国人在自己家的感觉,以此具体表达洛克菲勒的友好之情”。协和的地产及建筑属于CMB,而CMB以极少的租金租给协和。1942年前,人员经费、运行资本都是通过洛克菲勒基金会给CMB拨的资本金和日常预算支出的,再加上教育、管理都是美国现代大学的模式,所有这些都强烈地突出了协和的美国机构的身份。跨国机构的资本和人员最容易受到国际关系变化的影响。因此,协和也首当其冲地在第二次世界大战期间陷入复杂的中美、中日、日美关系中,而第二次世界大战结束后又受到冷战及朝鲜战争的影响。

日军偷袭珍珠港

胡恒德

司徒雷登

1941年12月珍珠港事件后太平洋战争全面爆发。12月8日,日军占领了协和校园,协和停办。当时在协和没有撤离的外籍教师有荷兰籍犹太人斯乃博、瑞士籍何博礼、护理部主任美籍怀特赛德 。他们被日军关押,在1942年底前陆续释放。唯有协和校长胡恒德、总务长博文及当时燕京大学校长司徒雷登三个美国人, 被日军在北京辗转多个地方关押,尽管美国政府一再努力,日军一直拒绝将三个人交给美国。直到1945年8月日本宣布投降时,才被释放。在日本人眼中,协和就是美国在华的代表与标志,其分量和象征意义不同一般。

抗战结束后的1946年,作为美国的产业,协和校园曾经被当作美方的军事调处长达一年之久。马歇尔将军将其作为调停中共与国民党停战的办公地,但这一举措再一次强化了其美国在华的机构身份,因而也成为“沈崇事件”发生后,学生抗议美军暴行游行示威的重要目的地之一。1947年2月,美方宣布调停失败,决定撤走驻华美军。3个月之后,被军调处占用的所有建筑彻底腾空。

1947年5月1日下午协和医院举办了开业仪式,有着400雇员的协和复校了,尽管同珍珠港事件前的1500名雇员相比少很多,但协和还是举办了有600名中国及驻京外国人参加的庆祝复校的招待会。

1947年1月16日,在多次认真讨论之后,洛克菲勒基金会的董事会决定再给罗氏驻华医社(CMB) 最后一次注入本金1000万美元,用于资助协和,并指出“协和发展新的学系或者进一步资助现有工作的任务,必须留给该校的其他盟友。洛克菲勒基金会只能到此为止了。”洛克菲勒基金会对协和最后的资助,是在中美两国间经过二战建立起国家间和民间友好大背景下发生的,也自然被置于中美友好的语境下。但这次注资对于对协和的意义不同以往,更为一个时代结束埋下伏笔,冥冥之中预示了协和的未来。

胡适

以时任协和校董事会主席的胡适为代表的中国社会精英对洛克菲勒基金会表示感谢。洛克菲勒最后注资也引起中国社会有识之士的思考。协和精英办学及极小的规模和优越的条件,难免是阳春白雪,脱离中国大众。虽然中国社会大加赞扬协和的现代化,但在所有国立、私立学校中协和学生人数最少。从开业起,在北京的中文报纸上总会有一些批判协和文章。在国内民族主义的语境下,对于协和医院临床服务的批判最终都上升到对其美国机构身份上。

1949年,北平解放之后,中美间资金与人员的往来并没有戛然停止。然而,从1949年9月开始,协和内部已经开始讨论“美帝国主义统治阶级与人民的问题”。1949年建国后至1950年朝鲜战争前的国内政治环境对协和产生了愈来愈大的压力。1951年,协和正式收归国有,1952年停止招生。协和的国有化是在国际区域战争爆发的背景下发生的。但协和的人员中国化过程是渐进的、没有间断过。在珍珠港事件之前,协和培养的中国医学人才逐渐在各个部门取代外国人成为学术领导和管理者,聂毓禅成为协和护校第一任中国人校长,战后李宗恩又成为第一个中国人校长。中国人的教员比例也越来越高,珍珠港事件前已经高达92%。到1950年前后,整个协和的外籍人员只有六个。

聂毓禅(左)、李宗恩(右)

虽然国际关系的变化促成了协和的国有化的实现,但协和的所有权转移到中国人的手中是历史使然。西医在中国本土的生根及发展还是要通过培养更多的中国人来成为西医的专业人才来实现。西方的资本和教员只能解决最初阶段的一时之需。协和从资金到人员从外国机构走向国有化的过程也可以镜像到西医的身份变化,当中国人占据了医学制高点,中国人成为医学的主要力量时,西医真正脱去了西方的外衣,而成为中国医学的一部分。

冷战深入及朝鲜战争爆发使中国与西方的互动降到最低点。早在1951年协和就断绝了与美国的任何关系。20世纪70年代初,尼克松访华有了几次互动,直到70年代后期,中国重新向西方世界打开大门。1979年5月11日,美国政府与中国政府签订了索赔和解协议,经过协商,中国政府最终给CMB归还3659952美元,用以偿付1951年协和国有化时应给CMB的财产款项。(CMB根据1949年国际索赔解决法案的第五条向美国的外国索赔和解委员会提交申请,CMB最初的申请为9368288美元,但经过中美政府协商为中国降低了偿付款)。在中国外汇缺乏的70年代末这足以表明中国对西方开放的决心。1987年,协和庆祝了其70周年校庆,在中美友好的语境下,协和将其起源追溯到1917年洛克菲勒在豫王府举办的奠基典礼,而没有追溯到1906年的英美教会办的协和医学堂。虽然协和停办,协和医院也曾经在1960年代更名为“反帝医院”,但协和的学者在医院、医科院、军科院及其他研究、临床机构坚守了医学的高标准。

20世纪前半叶协和的历史也展现了这个历史阶段生物医学、公共卫生在全球迅速发展及在国际关系语境下越来越重要的地位。基督教将西医带到中国并逐渐将西医机构化,并促成了中国医学的多样性,也将自己处在东西方文明相遇、国与国关系动态变化的交界面上。与其他学科相比,西方医学在跨越国界及种族的知识、思想、文化、人员、资金、制度的流动中表现得更加活跃,成为知识产生、文化跨国流动的最好的表现形式。虽然20世纪后半叶, 冷战将位于不同阵营的中国与西方世界的互动大幅减少,在医学卫生领域更是停滞,但冷战之前的在华跨国机构为冷战后期中国与美国及其他西方国家恢复知识、技术、人员及资金的跨国互动打下了基础。

然而20世纪前半叶以协和为代表的西方在华跨国医学项目,是西方世界领导与主导的,按照西方对东方的理解、期望与梦想,甚至是个人偏好,凭借其掌握的资金与人力资源及先进的科学技术,为中国的医学发展规划方向、制定优先发展的路线图及日程计划。当70年代末中国再次向西方世界打开大门时,在新的全球治理格局和国际关系的语境下,在中国与西方医学卫生交往中,中国开始自己主导并决定发展方向及日程,这与20世纪前半叶形成了天壤之别。

(本文摘自《医学与国际关系》,上海人民出版社2018年12月版,略有编辑,以原文为准;部分图片来源于网络,侵删)

骆新说 | 对话真的能够解决分歧和纷争吗?

骆新说 | 国之大事,死生之地,存亡之道,不可不察也