中国古代内衣的演变(中国古代内衣的发展史)

中国服饰史上,不同时期的内衣有不同的称谓。汉代称「抱腹」「心衣」其中心衣是在抱腹的基础上发展趄来的,将抱腹上端的细带子发展成了粗钩肩,两者的共同点是背部袒露无后片。

唐代出现了一种屑部无带的内衣,称「诃子」,这也是由当时的外衣形制决定的。唐代女子喜穿「半露胸式裙装」她们将裙子高东在胸际然后在胸下系一阔带,上胸及后背袒露,外披透明罗纱。为配合这样的穿著习惯,内衣需为无带。

宋代内衣称「抹胸」其正面将整个胸腹全部掩住,反面用纽扣或带子系结,因而又称「抹肚」平常人家多用棉制品制作抹胸,贵族人家用丝织品。

元代出现了「合欢襟」,合欢襟布料以织锦居多,穿时由后向前系束,并在胸前用一排扣子系合,或用绳带系束。

明代的内衣称「主腰」,其外形与背心相似·开襟·两襟各缀有三条襟带,腰侧还各有繁带,将所有襟带繁紧后,形成明显的收腰。

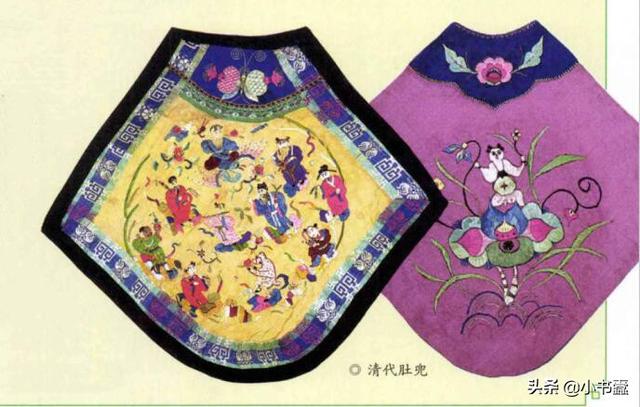

清代的女性内衣则称「肚兜」。肚兜一般做成菱形,也有长方形、正方形、如意形、扇形丶三角形。菱形肚兜采用对角设计,上角裁去,呈凹状浅半圆形,上端有带,穿时系在脖子上,左右两角各有一条带子,束在背后;下角呈圆弧形丶三角形或尖形,遮过肚脐,直至小腹。肚兜遮盖住了胸部和肚脐’发挥遮羞和保健的功能。同时,独特的菱形结构,增添了视觉美!

欢迎走进文史工作坊!

中国古代内衣文化源远流长,博大精深,称呼变化巨大。

汉代以前的名称叫做“亵衣”,亵这个字,在古语中是贬义,有着轻薄不庄重的含义。也显示了古代封建社会的保守性。

汉朝的时候,有一个新称呼,叫做“心衣”,衣服的样式的特点是背部是袒露的。“心衣”上面的图案也有专门的名称叫做刺绣,上面的图案都具有描述爱情的意义。

魏晋南北朝的时候叫做“两当”,这是北方游牧圈里的内衣,因为北方比中原地区寒冷,所以这个“两当”的夹层加上了棉花,具有保暖的功效。

唐朝的服饰文化较为开放,出现没有肩带的内衣,方便穿搭,叫做“诃子”。

宋朝的名称则沿用至今,叫做“抹胸”,普通百姓家主要用土布制作,贵族家庭则装饰牡丹、月季等花卉图案。

元代叫做“合欢襟”,衣服特征是前排多了一排扣子。图案多以合欢花为主。

明代的时候叫做“主腰”,外形有点像今天的背心。

清代的时候叫做“肚兜”,肚兜正面呈倒三角形,脖子上有带子,一般有钱之家会用金链子。这时候肚兜一般都会选用正红色。