12306候补功能:春运回家路上的希望还是陷阱?

春运购票一直是牵动无数人心的话题。近期,12306平台推出的"候补购票"功能引发全网热议。一位无法买到回家车票的旅客在社交平台发帖称:"我排了20多个候补,结果一个都没抢到,反而看到有人在平台上转售高价票。"这条帖子迅速引发数万网友共鸣。

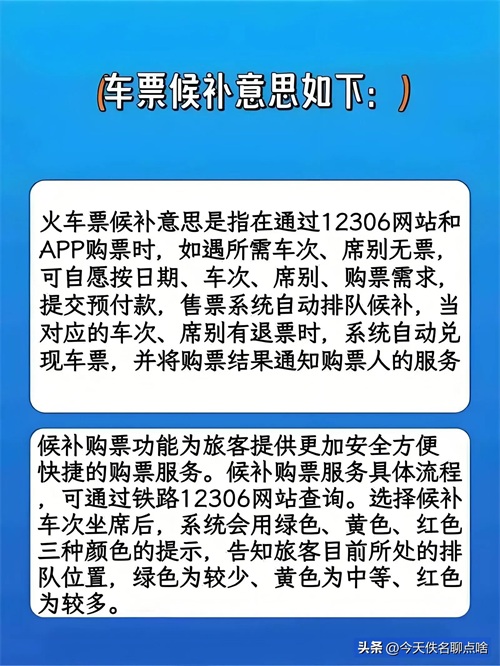

铁路部门推出"候补购票"本是为了提高购票效率,让更多旅客能够顺利买到车票。系统会按照候补顺序,在有退票时自动为旅客购买。表面看来,这种设计能够帮助更多人买到车票,避免反复刷票的困扰。

现实情况却并非如此美好。有旅客发现,即使自己排在候补队伍前列,依然迟迟等不到购票成功的通知。更令人困惑的是,同一车次的车票竟然在某些渠道出现高价转售现象。这种反差让不少旅客质疑:候补系统真的公平吗?

一、复杂的运作机制

候补功能看似简单,实际运作机制却颇为复杂。一位铁路系统工作人员透露,系统会根据旅客提交候补的时间顺序,建立一个实时更新的排队序列。当有乘客退票时,系统会自动匹配候补队伍中符合条件的第一位旅客。

值得注意的是,候补系统设置了多重限制。每位用户最多可同时候补5个班次,每个班次限制候补人数为200人。一旦系统提示有票,用户必须在30分钟内完成支付,否则将自动取消订单,机会转给下一位候补者。

系统还采用了"智能分配"机制。比如,当出现多个席别的退票时,系统会优先满足排在前面的旅客对应席别的需求。这种设计初衷是提高配票效率,但也带来了新的问题。有旅客反映,自己明明排在前面,却因为席别选择的问题,多次与到手的车票擦肩而过。

二、不同群体的困境

"候补功能就像一场漫长的等待游戏。"北京打工的小张这样形容他的购票经历。作为一名普通工薪族,他尝试候补了整整一周,最终不得不改乘大巴回家。类似的遭遇在各大社交平台频频出现,有人甚至戏称:"候补越多,越补不到。"

与此形成鲜明对比的是另一个群体的反馈。在某互联网公司工作的程序员老王表示:"我写了个小程序,能够实时监控多个车次的余票信息。配合候补功能使用,成功率提升了不少。"这种技术优势让一些人获得了更多机会,却也加剧了购票难度的两极分化。

更令人深思的是老年群体的困境。家住河南的张大爷不会使用智能手机,每次买票都要去火车站排队。"候补功能对我们这些老年人来说就是空谈,连基本的网络购票都很困难。"这样的声音道出了数字时代下一个特殊群体的无奈。

三、新问题的出现

数据显示,自候补功能推出以来,12306平台每天处理的退改签数量下降了约15%。表面上看,购票秩序似乎更加规范。但深入观察会发现,一些新的问题正在显现。有旅客发现,一些热门线路的车票会在开车前集中退票,这种现象背后往往隐藏着票贩子的炒票行为。

候补功能改变了传统的购票模式。过去,旅客需要反复刷新页面等待余票,现在则变成了被动等待系统通知。这种改变让一些人感到焦虑,"明明候补了好几个车次,却总是抢不到票,这种无力感比以前更甚。"一位经常出差的商务人士如是说。

四、未来的改进方向

面对候补功能引发的争议,铁路部门需要在多个方面进行改进:

提高系统透明度:让旅客能看到实时候补位置和预估等待时间。

优化制度设计:引入更灵活的机制,如"智能候补"和"候补保险"等创新服务。

改善运力调配:利用大数据分析,提前预测客流,合理安排车次。

关注特殊群体:为老年人、残障人士等设立专门的帮助渠道。

展望未来,随着高铁网络不断完善,铁路部门应该着眼于打造更智能、更人性化的服务体系。候补功能只是第一步,如何让每一位旅客都能便捷、公平地购票,还需要更多的创新和努力。

春运期间每天约有数百万人在使用候补功能,但成功率却不到30%。在这场回家的"硬仗"中,科技究竟是解决问题的良方,还是制造了新的数字鸿沟?这个问题值得我们深思。