【汉字日课】"山"字解析:巍峨耸立,气势磅礴

"山"字的基本信息

"山",这个巍峨挺拔的汉字,拼音为"shān",部首为"山",总笔画数仅为3画,是汉字体系中最为古老且常用的文字之一,也是我们最早接触的象形字之一。

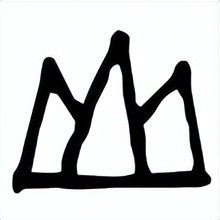

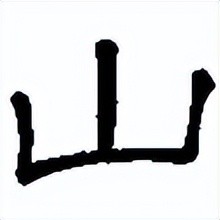

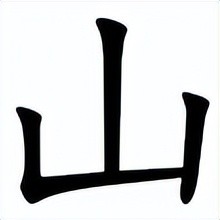

现代"山"字演示

字形演变:从峰峦到符号的演变

"山"字从古至今的演变,记录了人类对山峰形态的认知与表达。它的形状源于对山峰轮廓的直观描绘,是典型的象形字。

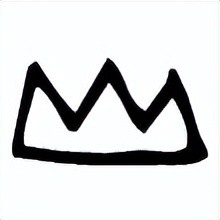

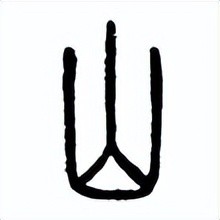

甲骨文时期:"山"字如同三座并列的山峰,形象地再现了群山耸立的景象,形象生动。

甲骨文-山

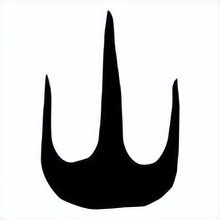

金文时期:字形更加规范化,"山"字依然保持了三峰并立的基本特征,但线条更加流畅。

金文-山1

金文-山2

金文-山3

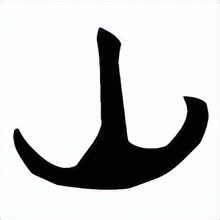

战国文字时期:字形开始变化,但三峰的基本结构仍然清晰可辨。

战国文字-山1

战国文字-山2

战国文字-山3

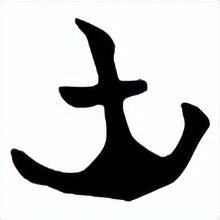

篆文时期:形体更加规整,三峰的形象依然保留,但更加符合美学要求。

篆文-山

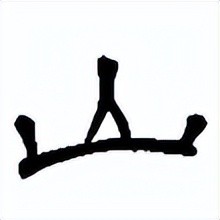

隶书和楷书时期:简化为现在我们熟悉的"山"字形态,三峰的形象虽然抽象化,但仍可辨认。

隶书-山1

隶书-山2

楷书-山

"山"字的演变过程展示了汉字从具象到抽象的发展历程。从早期直观描绘山峰轮廓,到如今简洁的"三笔成峰"形态,虽然形式变化巨大,但表达"山岳"的本义始终未变。

"山"字的含义:不只是高地那么简单

作为一个基础汉字,"山"的含义非常丰富:

指地面隆起形成的高耸部分:"高山"、"山脉"、"山川"、"山峦"表示形状如山的物体:"山墙"、"山药"、"火山"形容声音大:"山呼"、"山响"比喻数量大:"堆积如山"、"债台高筑"代指隐居:"隐山"、"归山"、"山人"道家称呼道士居住的地方:"山门"姓氏:山姓

山的成语故事:智慧的结晶

"山"字组成的成语丰富多彩,让我们看几个典型例子:

1. 泰山北斗

比喻在某一方面有卓越成就、具有崇高威望的人。这个成语源自《后汉书·范升传》:"是后士之望范宣为泰山,黄琼为北斗。"泰山是五岳之首,北斗是天空中最明亮的星群,用来比喻在众人中最为杰出的人物。

2. 山雨欲来风满楼

这个成语出自唐代诗人许浑的《咸阳城东楼》:"回乐峰前沙似雪,受降城外月如霜。即将近出塞,函谷如渊。山雨欲来风满楼,胡笳一声愁绝。"比喻在重大事变或激烈冲突爆发前的紧张气氛。这个成语形象地描述了自然现象,将山区暴雨来临前的强风与政治事件爆发前的紧张氛围相对比。

3. 移山倒海

形容力量极大,能够改变自然环境的能力,或形容声势浩大,气魄非凡。这个成语出自《史记·孟子荀卿列传》中记载的徙山的故事,反映了中国古人不畏艰难、改造自然的决心和信念。

4. 稳如泰山

形容非常稳固,不可动摇。泰山作为中国五岳之首,以其雄伟巍峨著称,成为稳固、不动摇的象征。这个成语常用来形容情况稳定,或形容人沉着冷静,处变不惊。

5. 井底之蛙,不知山之高也

出自《庄子·秋水》,意思是井底的青蛙只见井口那么大的天,不知道天有多高,山有多大。比喻见识狭窄的人,不了解外面广阔的世界。这个成语告诫人们要开阔视野,增长见识。

"山"的文化内涵:崇高与永恒的象征

在中国传统文化中,"山"具有深厚的文化内涵:

敬山崇拜:古代中国人视山为神灵所在,形成了泰山、华山等名山的祭祀文化,"封禅"仪式就是帝王祭祀山神的重要活动。修身处所:道家、佛家常择山而居,山被视为修行悟道的理想场所,"山中宰相"、"山中高士"等词汇反映了隐居文化的传统。文学意象:在诗词歌赋中,"山"是重要的意象,"山水诗"、"山水画"成为中国文化特有的艺术形式,表达了人与自然和谐相处的理念。稳固象征:"安如太山"、"泰山压顶"等表达体现了"山"作为稳固、厚重的象征意义。精神高度:"登泰山而小天下"表达了站在高山之巅所获得的广阔视野和精神高度,成为追求崇高境界的象征。

生活中的"山":无处不在的存在

"山"在现代生活中无处不在:

"名山大川"成为旅游胜地,满足人们亲近自然的向往"山地运动"如登山、徒步等成为时尚的健身方式"山区经济"的发展带动了乡村振兴"山货特产"成为地方特色产业"山水画"依然是中国画的重要题材"山"字作为地名的组成部分,如泰山、黄山、华山等